|

■食料自給率向上の鍵となる「お米」

パルシステム連合会は、組合員が100万人を超えた昨年度から「100万人の食づくり」運動を展開し、「食の営み」をこの手に取り戻すために、さまざまな試みを重ねています。

1965年には73%だった食料自給率が、2007年度にはカロリーベースで40%(※1)まで落ち込んでいます。1960年代ころまでは、一般家庭ではごはん中心の日本型食生活が営まれ、お米の消費も現在の2倍近くありました。お米を食べる量が減ったことが、食料自給率に影響しています。

パルシステムは、ほぼ100%自給できる国産食材の代表「お米」が、食料自給率向上の鍵となると考えます。

■100万人の“声かけ”で実現!自給率プラス1%大作戦

ごはん1杯を精米重量65gと計算し、1世帯3人家族がそれぞれ毎日「もう1杯」ごはんを食べると、1世帯あたりのお米の消費量は1カ月で約5.8kg増えます。パルシステムの組合員100万世帯がこれを実践すると、年間で69,600トンのお米が消費され、食料自給率は0.2%アップする計算です。さらに1人の組合員が友だち4人に「ごはん、もう1杯」を呼びかければ、500万世帯1500万人に「ごはん、もう1杯」が広がります。

食料自給率を1%上げるためには、1,500万人で1人1日当たり約217kcalの熱量を、輸入食材から国産食材に切り替える必要があります。ごはん1杯は約230kcal。輸入食材に替えて、ほぼ100%自給できるお米を1,500万人であと1杯食べると、食料自給率は1%上がります。

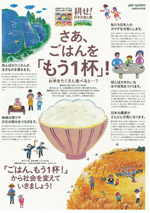

■「ごはん、もう1杯!」から社会を変えていきましょう!

私たちの体を元気にします

4月2回「ごはん、もう1杯キャンペーン」チラシ |

私たち日本人は昔から、ごはんとだしの旨味を活かした汁物に、おかずとして野菜や魚、豆類、海草といった身近な食材をバランスよく取り入れ、健康を保ってきました。こうした日本型の食生活は、欧米型の食に見られる脂肪や糖分の取りすぎを防ぐ効果もあります。

たくさんの生きものを育む田んぼがきれいな水や空気をつくります

お米を作る田んぼは、微生物から水棲生物、魚、鳥などさまざまな生き物が、住家にしたり餌場にしたりと、「生の営み」を繰り広げる場でもあります。田んぼは水や空気をきれいにする役割もあります。底土が水の汚れを取って、きれいな地下水に。苗が二酸化炭素を吸って、空気をきれいに。また、大雨の際には一時的に雨水を溜め込む役割も果たします。

地域の祭りや文化の営みをつなぎます

今も地域の夏祭りや秋祭りの多くが、米の豊作を祈願したり感謝したりすることで、日本の文化や風土を継承しています。お米は日本の気候風土に適した作物です。消費が増えれば、お米農家も思いっきりお米を作れるようになります。「もう1杯」が、日本の農業を活気づけます。健康はもとより、日本人のくらしの土台そのものを支えているお米。消費が増えれば、人も田んぼも活気づきます。

だからこそパルシステムは「ごはん、もう1杯!」から社会を変えていきましょう!と呼びかけます。

|