食べてつながる やさしい循環

#めぐる、つながる #地域で資源を循環させる

その土地でうまれたものを

その土地で使う。

新しいものができあがる。

つくって、食べて

終わりじゃない

いろんな循環の形を

これからもどんどん

育てていけるように。

鶏と田んぼと畑の

深〜い関係

#米沢郷牧場(山形県)

#もっとも古い産直産地のひとつ

山形県高畠町を拠点とする米沢郷牧場は、鶏肉をはじめ、果実や米など、さまざまな農作物を生産する産地。青々と輝く田んぼが広がり、広々とした鶏舎では鶏たちがのびのびと過ごしています。

かつての農村で一般的だった、家畜を飼いながら、地域のものを無駄なく使う農業。田畑の堆肥として家畜のふん尿を、家畜の寝床・飼料として稲わらやもみ殻を、当たり前に活用していました。

米沢郷牧場では、この昔ながらのやり方を生かし、資源を循環させる農業を営んできました。鶏舎で出た鶏ふんを地域の田畑に。そこでとれた米や米ぬかは、鶏の飼料にしています。

地域のなかで、畜産も農産も成り立たせていく。それは、地域とともに生きることであり、畜産飼料の自給率を支えること。「資源循環型の農業こそが、これからの農業の切り札のひとつになる」と、代表の伊藤幸蔵さんは話します。

米沢郷牧場は、もっとも古い産直産地のひとつです。1970年代、当時の流通の仕組みに反発し、トラックにぶどうを積んではるばる上京。そのとき、パルシステムの前身の生協と、偶然の出会いがありました。

当時はありえなかった「抗生物質を使わない養鶏」を、パルシステムと二人三脚で実現した歴史もあります。産直とは、遠く離れた産地とつながり、地域の循環の輪の一員になることでもあります。

海も大地も

みんなでWIN‐WIN

#大牧農場(北海道)

#海から畑へ、畑から牧場へ

北海道・十勝平野の音更(おとふけ)町で、じゃがいもや小豆、大豆などの作物を育てている大牧農場。道内の各地から届いた北の恵みを、広大な畑の土づくりに生かしています。

ひとつは、パルシステムの産直産地・えりも漁業協同組合でとれた昆布。根の部分の「ガニアシ」は、通常は廃棄されていますが、土にミネラル分をもたらしてくれる存在として役立てています。

もうひとつは、畜産農家で出た鶏ふんと牛ふん。牛ふんは、知り合いの牛舎で出た余剰分を、大牧農場でもらい受け始めたそう。これらをバランスよく配合し、発酵させて堆肥を作ります。

そんな畑で、牛の飼料となる子実コーンの栽培も行っています。気候変動の影響で、北海道の夏も記録的な高温となっていますが、子実コーンは暑さに強く、炎天下でもすくすく。それをもりもり食べた牛のふんが、また畑を豊かにします。

水産業も畜産業も、気候の変化や飼料の高騰などで、厳しい状況が続いています。この連携を始めたのも、「これからの食を守るために、循環の方法をいっしょに考えたい」という大牧農場・五十川賢治さんの思いからでした。

じゃがいもひとつ、大豆ひと粒、お肉ひと切れ。食材の向こうに、人と人のつながりがあります。その思いを「価値」として届けることも、パルシステムの産直の大切な役割です。

たまごでつながる

地域の輪

#黒富士農場(山梨県)

#鶏も野菜もうれしい

山梨県甲斐市、標高1100mの場所にある、『コア・フード平飼いたまご』の産地・黒富士農場。こだわりの飼料と平飼いによる飼育で、鶏を健康に育てています。

やわらかな風と光が入る鶏舎では、鶏たちがのびのびと歩き回っています。鶏が踏みしめている地面に敷かれているのは、農場近くの森の落ち葉や、鶏ふん、茶殻を発酵させた堆肥です。

茶殻は、山梨県内の紅茶製品の工場からもらっています。粒が細かくさらりとした堆肥が敷かれた鶏舎は、鶏たちのふん尿を微生物が分解してくれるため、においがほとんどなく清潔です。

その堆肥は、畑の土づくりにも大活躍。「土なじみがよく、質が高い」と、多くの有機農家さんから信頼があります。山梨県の産直産地・グットファームでも、長年この堆肥で有機野菜を育てています。

「ていねいに育てられた鶏のふんを使った堆肥なので安心です。野菜の雑味がなく、素材本来の味になる。堆肥の地産地消になるのもうれしい」。グットファームからは、そんな声も届きます。

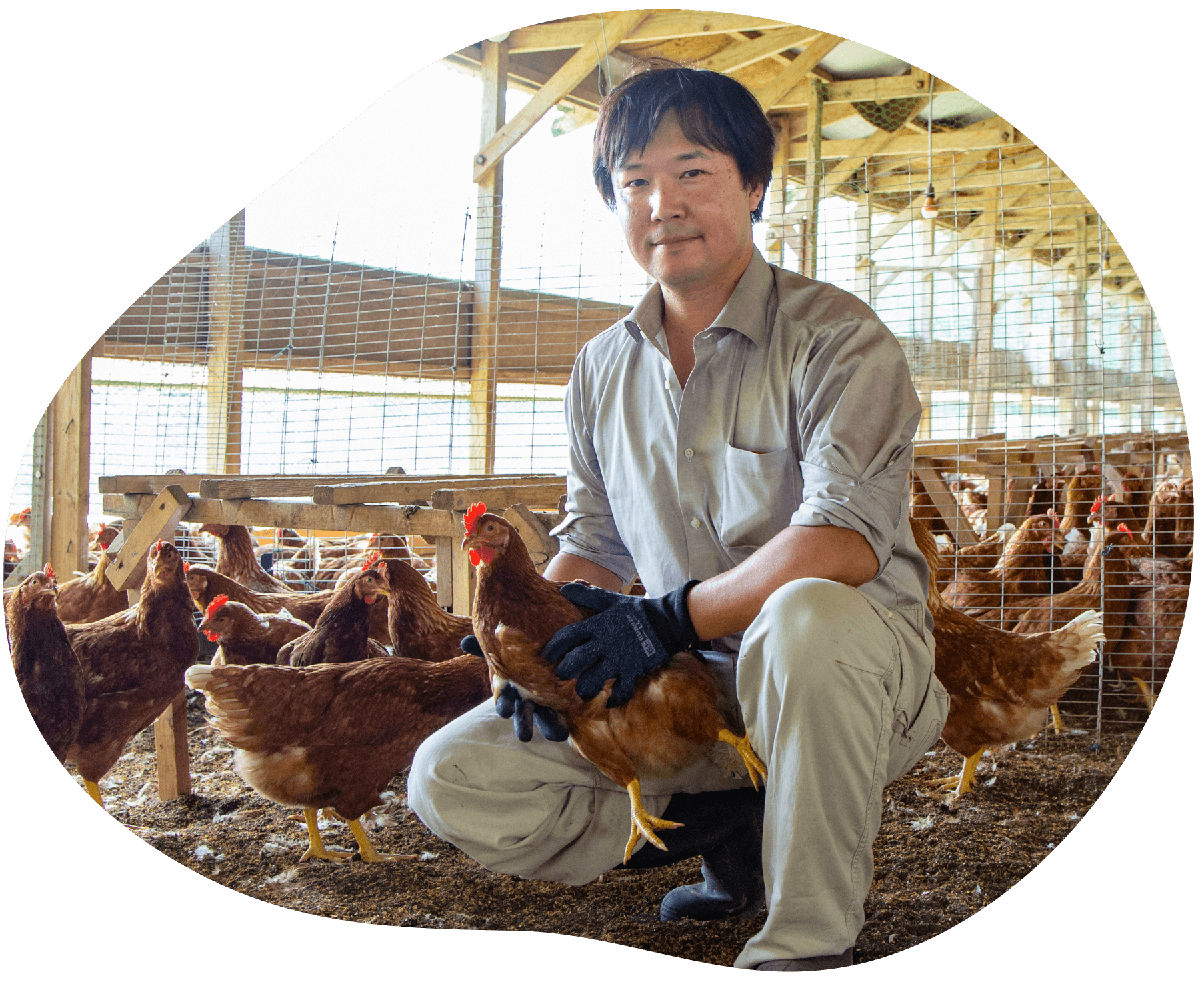

「地域で連携をしながら、同じ志をもち、共感し合える仲間といっしょにがんばっていきたい」と話す、代表の向山洋平さん。その連携はたまごのおいしさとなって、私たちの食卓に届いています。

このストーリーはいかがでしたか?