守る、育む、 いっしょに生きる

#田んぼの大切な役割 #生きものとの約束

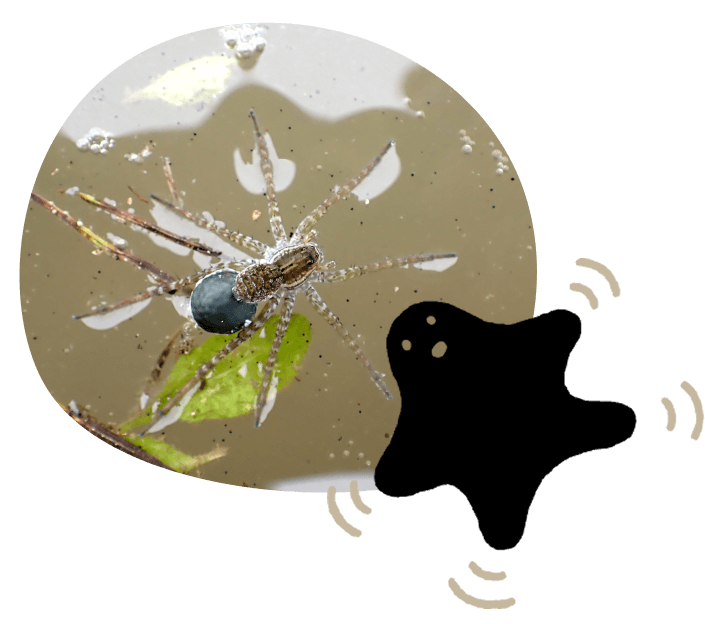

田んぼをそっとのぞいてみたら

カエルやアメンボ、トンボたちが

にぎやかにお出迎え。

たくさんのいのちが

育まれる場所で

おいしいお米が作られています。

生きものたちと出会うほど

もっと、ごはんが好きになる!

田んぼは生きものたちの

ワンダーランド!

#生きもの調査

#希少な生きものにもバッタリ

田んぼにいるのは、スイスイ泳ぐ魚やカエルに、あぜ道をはねるバッタやイナゴ。稲にはクモが巣を張り、泥をかきわければミミズや貝が顔を出します。カモやサギなどの鳥たちは、自分やひなのエサを捕まえにやってきます。

米産地に組合員が赴く「田んぼ交流」。産直の礎となる取り組みとして、旧笹岡農協(現JA新潟かがやき)から始まり、1980年代から続けられてきました。

そのなかで取り組んでいるのが「生きもの調査」です。参加した子どもたちと田んぼに入って、生きものを探したり、専門家を招いてフィールドワークを行っています。

どんな生きものと出会えたかで、どんな田んぼなのかがわかります。化学合成農薬の影響があるか。産卵をしやすい自然豊かな環境か。土壌が肥沃かどうか……。

田んぼで実際に米作りをしている生産者も、調査に参加。自分の田んぼを知り、環境にやさしい農業を実践することの意義を、生産者も改めて実感する機会になるといいます。

近年は田んぼの減少とともに、生きものの全体数も減ってきています。豊かな生物多様性を育む田んぼを残すため、パルシステムでは、お米を食べることの大切さをこれからも伝えていきます。

Watch & Learn

ちょっとフカボリ

発見の連続! 五感をくすぐる「生きもの調査」

食いしん坊が

のびのび暮らす町

#JAたじま(兵庫県)

#コウノトリ育むお米

コウノトリは、一日に約500gの昆虫やカエルなどを食べる大食漢(鶏の一日の飼料は100~130gほどだそう)。つまりコウノトリが暮らす場所には、豊かな自然が必要不可欠です。

かつてコウノトリは、日本の各地に生息していました。しかし樹木の伐採や化学合成農薬の散布などにより、1971年に日本では野生絶滅。兵庫県豊岡市では、先立つ1965年から、保護・繁殖活動をスタートさせていました。

自然を守るためにたどり着いたのは、化学合成農薬を使わない米作り。生産者、豊岡市、JAたじまが一体となり、2003年より『コウノトリ育むお米』の取り組みが始まりました。

生きもののすみかとなる「ふゆみずたんぼ」を作るのもそのひとつ。通常、冬の間は田んぼの水を抜きますが、これならコウノトリが一年を通していつでも、エサをたっぷり食べられます。

「コウノトリのために」という思いが広がり、一度はゼロになったコウノトリの野外生息数も、全国で500羽以上に(2025年6月末時点)。田んぼも、見違えるように生きものが豊かになったといいます。

今では、コウノトリが水田を闊歩し、エサをついばむ姿が日常に。この日常が続いていくよう、産地では今日も、いのちあふれる田んぼ作りに励んでいます。

Watch & Learn

ちょっとフカボリ

コウノトリが暮らす「JAたじま」ってこんなところ

空を舞うトキに

見惚れよう

#産地から産地へつながる

#トキを育むお米

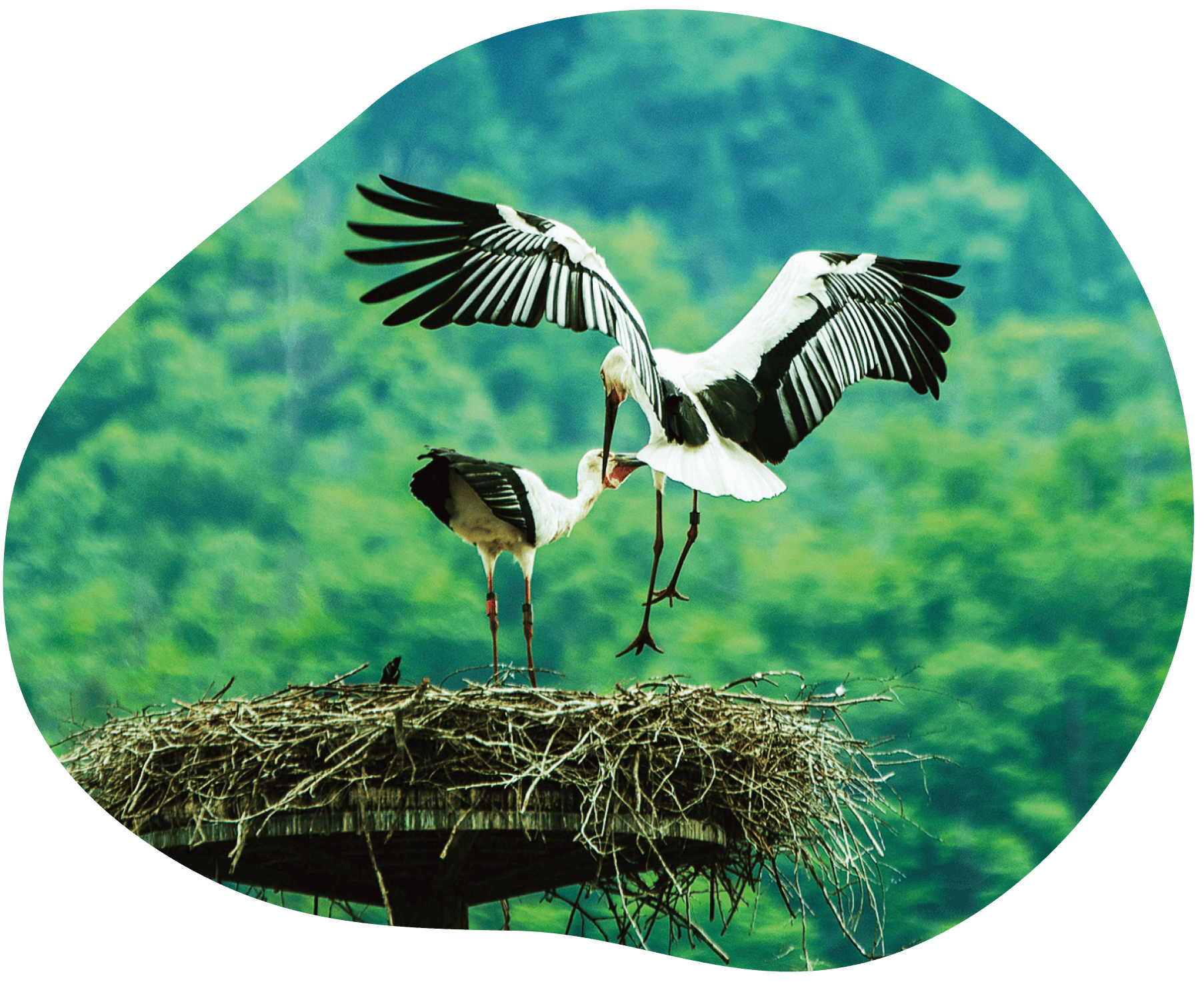

桃色の翼をはばたかせ、大空を舞うトキ。1981年に一度、日本から野生の姿が消えてしまいます。美しい羽根を狙った乱獲と、生息環境の悪化が大きな原因でした。

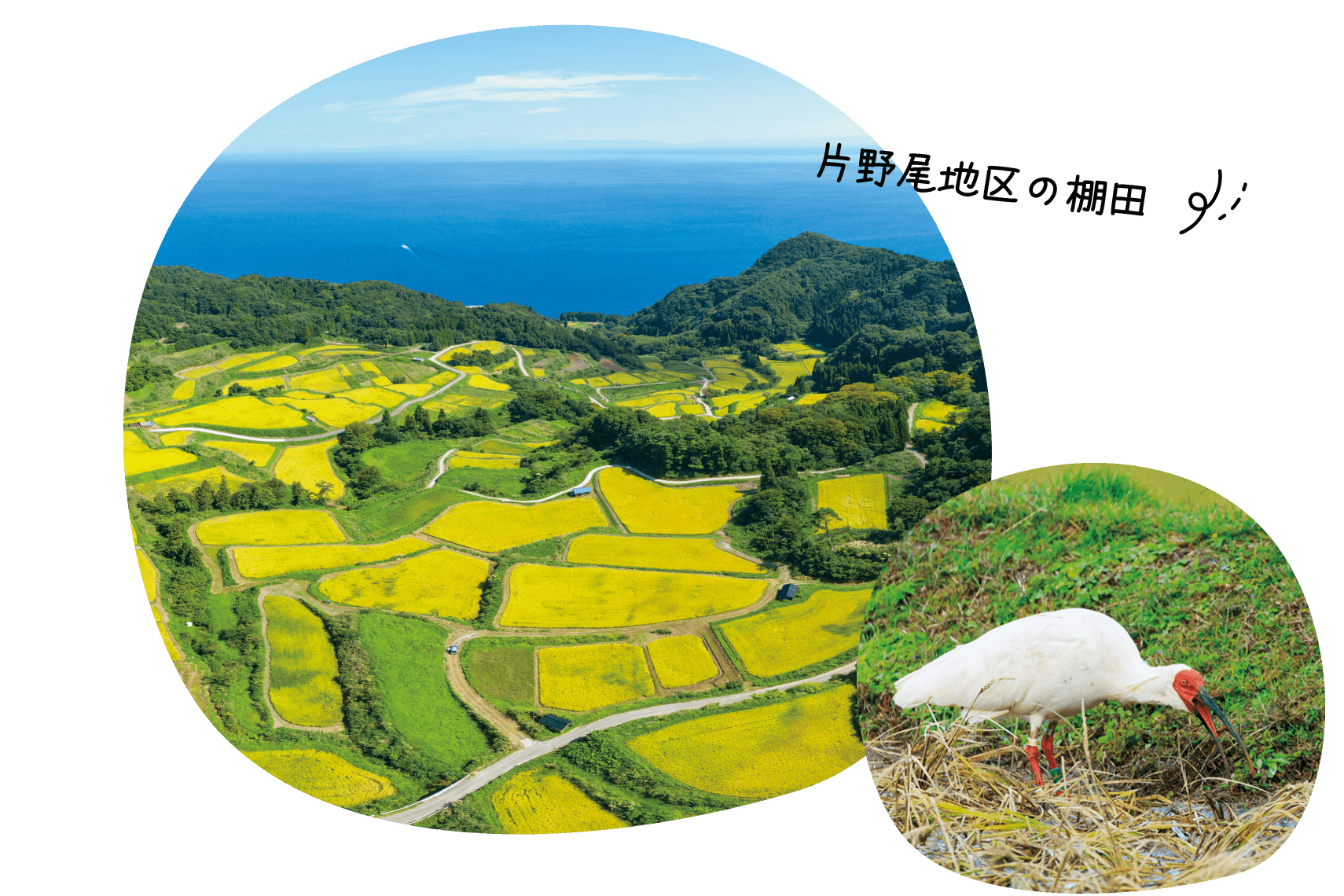

JA佐渡の片野尾地区、野浦地区は、トキが絶滅前に最後に生息していた地域。「戻って来てほしい」という思いで、そこに住む人々が取り組んだのが、トキのすみかを守るための環境保全活動でした。

除草剤の不使用、トキのエサ場となるビオトープの整備。環境づくりを進め、独自の農法を定めて栽培しているのが『トキを育むお米』です。佐渡では、保護、繁殖、放鳥を積み重ね、500羽を超える野生のトキが生息しています(2024年12月末時点)。

そして、トキの暮らす場所が能登地域にも広がろうとしています。能登半島地震からの復興のシンボルとして、2026年度にトキの放鳥が決定。パルシステムで棚田米を供給する「JAのと」も、取り組みの一員です。

佐渡のトキ米や、豊岡のコウノトリ米に携わった人たちの技術や経験が、別産地の新たな挑戦を後押しします。そして、自然との共生の輪が、未来に大きく広がっていきます。

Watch & Learn

ちょっとフカボリ

トキが暮らす「JA佐渡」ってこんなところ

このストーリーはいかがでしたか?