産地との約束

#大切にしていること #今までとこれから

安全な食べ物を届けたい。

安心できる食べ物が欲しい。

作る人と食べる人、

ふたつの思いが結びついて

「産直」というつながりが

始まりました。

「食べる」の向こうにいる

だれかのことや、広がる風景に

思いをはせるたび

そのつながりは強くなっていきます。

教えて!産直の今までとこれから ふむふむ産直

パルシステム

島田朝彰さん

「産直」はどうして始まったの?

- 作り手も食べ手も「安全安心」を

大事にしたかったからです -

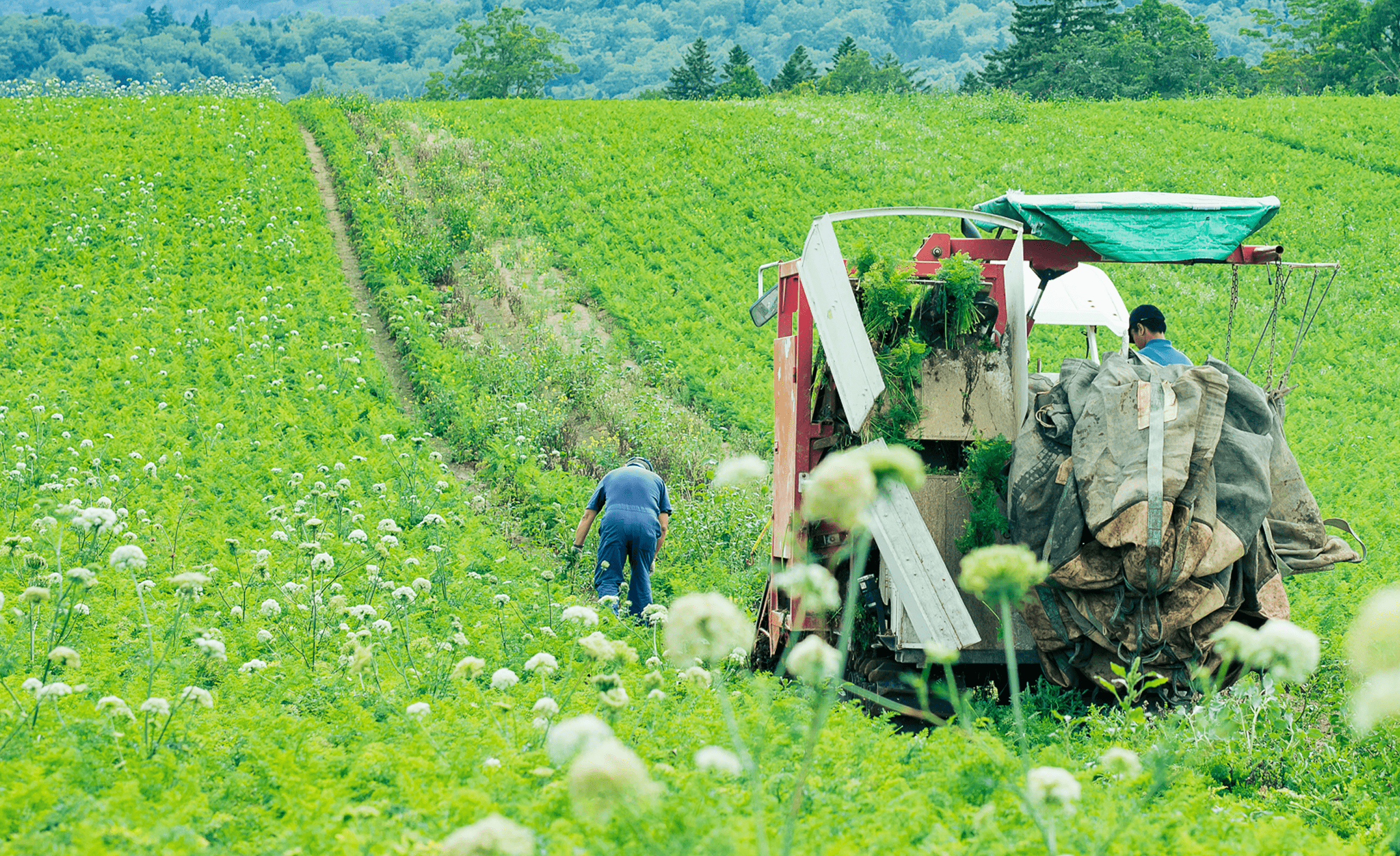

1960年代以降、環境問題と食の安全性への不安が高まっていました。化学合成農薬をどんどん使って、ピカピカのきれいな野菜を大量に作ろうという時代。

生産者自身も、地域の人も健康被害が出ていました。「これを子どもたちに、食べさせ続けていいのか」。作る方も食べる方も、安全安心を求めたことが始まりです。

最初はどんな「産直」だったの?

- 当時、生産者が直接届けて

会話をしながら売り買いしていました -

化学合成農薬の削減に取り組む生産者グループは、当時はまだ「変わり者」呼ばわり。手間ひまかけて育てた安全なものが、市場ではまったく評価されなかったことも。

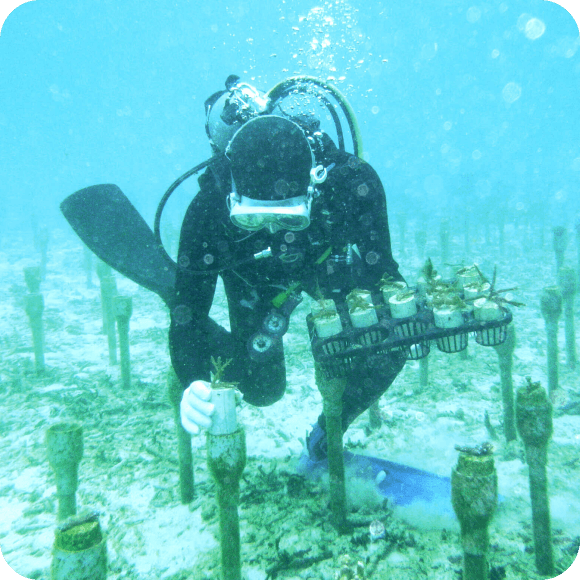

そんななかで、食の安全を求める消費者とつながり、取り引きが始まった。生産者が遠くから毎週、直接届けにきたりしていました。まさに「顔が見える関係」の原点ですね。

「産直」によって、どんないいことがあるの?

- 商品のやり取りだけではなく

「地域づくり」の役割も -

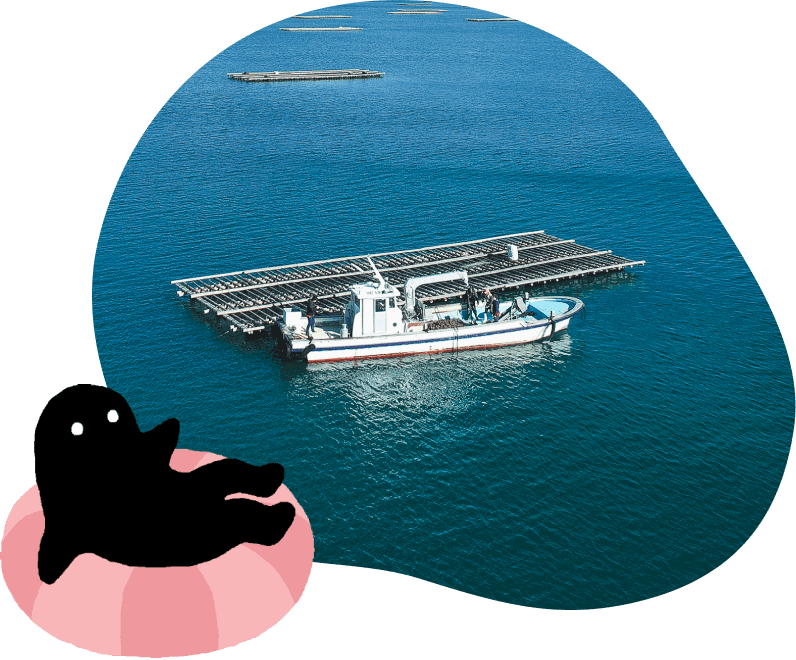

単なる商品の売り買いだけではありません。昔、南伊豆の産地と、菜の花栽培の基盤を作ったことがあります。いつしか菜の花のお祭りが開催されるほど、地域の象徴になりました。

作物を作り、それがちゃんと売れる。それは地域を元気にし、文化を作ります。地域づくりという視点も、これからも産直にとって大事なテーマになると思います。

これからも産直を続けていくために必要なことは?

- 大変な状況だからこそ

本音でぶつかり合える関係を -

気候変動の影響と、作り手不足。どの産業も衰退の危機にあります。みかんも、九州の南部などで、作ることが厳しい地域も出始めています。

課題が山積みのなかで、やはり産地や組合員と本音で話をすること、ぶつかり合って対等な関係を築くこと。それが本当の産直だなと思います。

食べる側には何ができますか?

- 産地のファンが

増えることがうれしい -

産地のファンになってほしいです。商品の利用から始まって、記事を読んだり、産地に足を運んでみたり。少しでも産地にふれると、気持ちががらっと変わると思います。

野菜や果実に同封している「産地カード」。その裏に食べた感想を書いて、配達担当に渡してもらうと、産地に届きます。生産者はみんな、宝物みたいに大事にしていますよ。

2025年3月時点の情報です

このストーリーはいかがでしたか?