今日の「食べる」で 未来がちょっと素敵に

#この食べ物、どこから来たの? #食料自給率向上

今日、何を食べよう。

毎日のふとした選択は

食の未来を

ちょっとずつ動かしています。

食べ物の向こう側にある

たくさんの人の思いや

挑戦を支えているのは

一人ひとりの「食べる」です。

お米でつながる

おいしいの輪

#田んぼを守ろう

#お米の加工品いろいろ

自給率がほぼ100%であるお米は、日本にとって大切な食べ物のひとつ。しかし、お米の消費量の減少と高齢化により、田んぼの面積と農家の数は減り続けています。

そんななかでも実直に米作りと向き合う産地を支えるため、パルシステムでは、産直米を手軽に食べるための商品開発に力を入れてきました。

人気商品のひとつ『焼きおにぎりバーガー』は、ブレンドした2種の産直米を使用。お米を育てているのは、秋田県のJAこまちです。

お米を受け取り、商品を作り上げるのは、愛媛県の愛興食品。遠く離れた二者ですが、互いに産地と工場を行き来し、交流を行っています。

作ったお米が、工場でどんな風に使われているのか。届いたお米が、どんな田んぼで育ったのか。このような交流ができるのも、産地と築いてきた産直という関係性があるからこそです。

お米を通じて生まれた「顔が見える関係」。これからもお米と田んぼを守っていくために、つながりを大事にしていきます。

お肉を食べると

米農家へのエールに!?

#お米を食べて育つ「日本のこめ豚」

#飼料用米の取り組み

日本では、畜産飼料も輸入に頼っています。それは、災害や世界情勢によって、動物たちの食べるものが手に入らなくなる可能性があるということ。

2011年の東日本大震災のとき、各地の港や飼料工場が被災し、飼料の供給がストップ。秋田県のポークランドグループでも、約15万頭の豚が食料危機に陥りました。

窮地を救ったのが、以前からパルシステムとともに取り組んでいた「飼料用米」でした。自社倉庫や秋田県内のお米をかき集め、自分たちで砕いて飼料に。おかげで1頭も死なせずにすんだのだそうです。

飼料用米のコストは、輸入飼料の3倍だといいます。それでも取り組み続けるのは「輸入に頼ることへの危機感と、田んぼのある風景を残したいから」だと、生産者の豊下勝彦さんは話します。

飼料用米の取り組みの広がりは、畜産農家だけではなく米農家へエールを送ることにもつながっていきます。

たまごの親鶏、

今日何食べた?

#貴重な国産トウモロコシ

#養鶏農家の挑戦

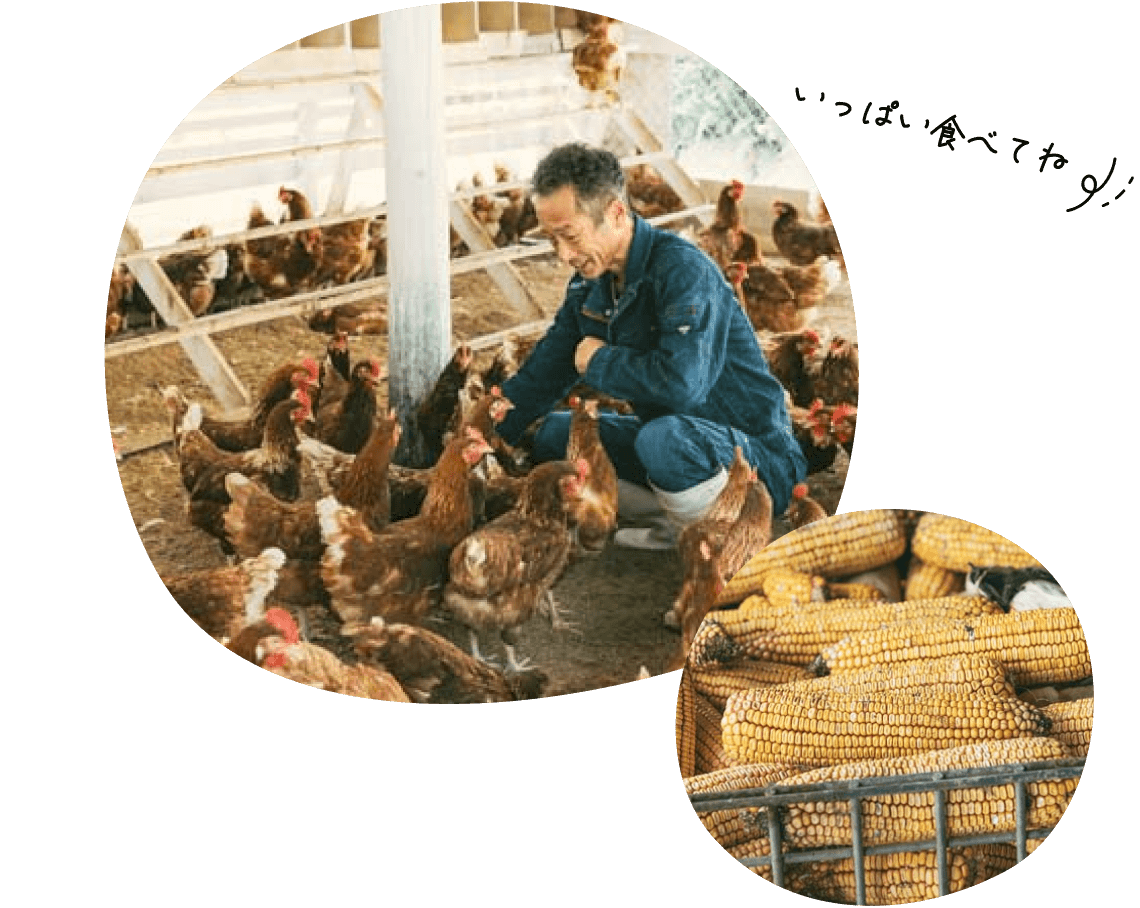

「日本のこめ豚」と同じく、東日本大震災の経験から自給飼料の重要性を実感し、始まった挑戦がありました。「国産飼料の卵を作ろう」。発起人は、JAやさとの松﨑泰弘さんです。

親鶏の飼料の主原料は、国内での生産量が少ないトウモロコシ。飼料は、卵の味や見た目にもかかわるからこそ、松﨑さんは妥協をしたくないと考えていました。

そんなとき、同じ茨城県内で、飼料用トウモロコシの生産を始める生産者との出会いがありました。養鶏農家とトウモロコシ農家が、志をともに進み始めます。

こうしてでき上がった、飼料の90%以上を国産化した卵。畜産業の未来につながる、持続可能な生産を実現するための大きな一歩です。

松﨑さんの想いに賛同し、いっしょに取り組みたいと手を挙げた産地も。その産地との連携もあり、卵の「予約登録」でのお届けが2022年からスタートしました。

選ぶこと、食べることは、産地といっしょに食の未来を考え、守っていくこと。産地の挑戦を力強く後押しします。

このストーリーはいかがでしたか?