|

2011年3月

パキスタン洪水被災復興支援カンパに、たくさんの方からご協力をいただきました。あたたかいメッセージもお寄せいただき、ほんとうにありがとうございました。お寄せいただいたカンパ金は、アルカイールアカデミー(※2)とその生徒たちと共にすすめる、被災した農村の人々への支援に使います。これからも見守っていただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

カンパ金合計 979万7,563円(2011年3月10日現在)

●個人 128万4,000円(400件)

●団体 850万4,179円(12団体)

●イベントなど 9,384円

【支援の方針】

1.被災した農民の力になりたいというアルカイールアカデミーの子ども達の思いを柱とした支援を行う。

2.大土地所有制下の農村の仕組みや農民のくらしをよく理解して、最も困難な暮らしをしてきた人々に支援が届くように留意する。

3.支援カンパ金が使われて無くなってしまえば支援が終わるという支援金の使い道ではなく、農民の生活を改善していく資金を作り出す支援の使い道を農民とともに考えていく。

洪水被災地の状況とJFSAの支援活動について(2011年2月末現在の状況の報告)

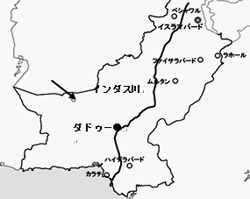

シンド州ダドゥー郡はアルカイールアカデミーのあるカラチから車で5時間ほどの農村地域 |

●支援対象地(ダドゥー郡シター地区)の現況

私たちが支援の対象地として決めたシンド州の北西部のダドゥー郡のシター地区は、現在、水溜り程度になっている畑地も少し残ってはいますが、洪水による水はほとんど引いています。以下、被害の現況を報告します。

【塩害、農耕地の復旧】

水の引きの遅かった村では(地区全体の30パーセントほど)、田畑の表土が塩で覆われる塩害を受けましたが、現在復興作業が進められています(洪水によってかんがい用水路にたまってしまった土砂をかきだし、それを、塩害を受けた田畑にかぶせる)。この作業は開始されたばかりで、終了するのは半年先であると言っています。

立ち枯れしてしまった綿花などの作物を取り除き、トラクター、雄牛などで田起こしを始めています。種もみについては、小地主の協力で確保できましたが、無料ではなくソフトローンということになっています。

【堤防の改修工事】

かんがい用水路の堤防と、それに沿って設けられている遊水地と田畑の間に作られた堤防が、洪水によって損壊しました。その改修工事が行われ始めました。かんがい用水路については州政府が行っています。1,000キロも離れた山間部の雪解け水による増水が、5月ごろから始まるということで、急ピッチで行われています。そのあと7月末から雨期が始まります。

遊水地と田畑の間に作られた堤防(州政府の管理となっている)もいたる所で決壊しているため、改修工事が必要ですが資金不足のため思うようには進んではいません。遊水地は、生産増産のため10年ほど前から田畑に代わっており、この場所の作物はすべて壊滅しています。また、この堤防は、今回のような洪水では高さが低すぎて役に立ちませんでした。そのため、この堤防を高くすることも必要です。

基礎の部分から崩れた家 |

【建物の倒壊】

シター地区の80パーセントが洪水によって水没したため、集落の多くの建物も基礎部分に水が染み込み、壁が屋根にいたるまでひび割れてしまいました。そのため、1月末までは屋外にテントを建ててそこで過ごしていました。現在は、少しずつではありますが、国際NGO(ライオンズクラブパキスタン)が資金援助をして基礎からの建て直しを行なっています。

【病気、治療】

洪水被災以前からシター地区には病院は1つありましたが、医者がいない状態が5年ほど前から続いていました。今回の被災で感染症を含む大勢の病人が出ましたが、すべて2時間ほど離れた市街地に病院に搬送しました。ほとんどの人が村に戻ってきましたが、村では治療が出来ないことと、市街地までの足代が高くつくため、再び重篤な状態になっている人がいると言います。

以上のような現況に対して、アルカイールアカデミーは教育支援を柱にして支援活動の拠点とし、現況に即した具体的な援助を行う予定です。すでに塩害、農耕地の復旧にはアルカイールの生徒の援農作業を開始しています。生徒の援農は短時間であるため、卒業生の長期滞在も考えています。また、土砂を運搬するトラクターの賃料、燃料代の支払いも考えています。

●2月末現在までに行われた支援活動と今後の活動予定・・・支援の方針に沿って

【方針1】

被災した農民の力になりたいというアルカイールアカデミーの子どもたちの思いを柱とした支援を行う。

活動報告

- 2010年8月13日に6年生以上の生徒による生徒集会が開かれ、被災した農民の支援を行うことが決められました。学校内の募金活動が先生たちも加えて行なわれました。

募金は9月末で締め切られました。合計は3,472ルピー(約3,500円)でした。高学年の生徒と先生の多くが募金をしたとのこと、5ルピー(約5円。5日分の小遣いにあたる)を出した生徒が多かったとムザヒル校長は感心していました。

- 2010年8月末に生徒たちの支援グループが結成され、月2回の会議を開くことが決められました。第1回の会議ではJFSA事務局の西村が現地視察報告を行ないました。

- 2010年9月に2回、アルカイールのドナーによる農民のための食料配布の袋詰め作業を、50人ほどで行いました。

- 2010年10月にムザヒル校長をはじめアルカイール事業グループ(以下AKBG)理事とJFSA理事長・海外事業担当事務局とともに、生徒4名が現地視察を行いました。

- 2010年11月に1回、現地のNGOと協力して家屋の補修工事を手伝いました。生徒3名参加。

- 2010年11月、12月に計4回、アルカイールのドナーによる農民のための食料配布の袋詰め作業を行いました。延べ人数100人ほどの生徒が作業を行いました。

- 2011年1月に2回、現地での初めての援農作業を行いました(塩害の畑にまく土砂の運搬作業とサトウキビの伐採作業)。生徒延べ人数11人。内3人の女生徒は子守りの手伝い。先生2名も参加。また、生徒による農民の子どもたちのインタビューも行われました。JFSAの事務局2人も参加しました。

- 2011年2月に1回、現地に行って援農作業を行ないました。生徒1名参加。JFSAの事務局員と同行してきた日本の若者が家畜の飼料となる草の刈り取り作業等を手伝いました。JFSAの事務局2人参加。

今後の予定

- 月2回の現地での援農を行う。

- 1回の派遣の生徒数を20人程度にする。

- 1週間程度の長期の援農を行うために卒業生の参加の募集を行う。

- 援農作業はなるだけコミュニティーに関わるものとする(遊水地堤防を高くする作業など)。

- 教育支援活動としての学校が開設されたら、低学年のクラスの授業の補助を行う。(*学校の開設は3月中に行う予定)

8月13日の生徒集会 |

生徒たちの援農…サトウキビの伐採作業 |

日本の若者が飼料の刈り取りを手伝う |

村の子どもたちとムザヒル校長 |

【方針2】

大土地所有制下の農村の仕組みや農民のくらしをよく理解して、最も困難な暮らしをしている人々に支援が届くよう留意する。

活動報告

- 2011年1月4日のAKBG理事会で、ムザヒル校長から長期的復興支援と農民の暮らしを理解した上での支援を行なうために、学校を開設したいとの提案がありました。(詳細については下記「ムザヒル校長からの聞き取り」を参照)

- 2011年1月15日に、シター地区の地主ソーランギ氏宅で、これまでの視察で要望されていた支援についての協議が行われました。学校を拠点とした長期的な復興支援計画について地主の同意が得られました。

- 2011年1月24日に、アルカイールアカデミー本校でシター地区の地主ソーランギ氏、農民でもある農地管理責任者のマックブール氏と、今後の支援活動の具体的な計画について協議しました。カチラクンディ(アルカイールアカデミー分校があるカラチ市のゴミ捨て場)の見学もしていただき、アルカイールの教育活動への信頼を得られました。

- 2011年2月5日にムザヒル校長がソーランギ氏に会い、学校開設のデモンストレーションとして、シター地区周辺の公立学校の教師を集めて、カラチ市内とダドゥー市内の教師トレーニングセンター指導員6名による教育研修を、2月16日に行うことが決められました。

- 2011年2月16日に、シター地区の空き家になっている公立女子初等学校を会場に200人程の教師および学校関係者が集まり、ムザヒル校長の講演と教師トレーニングセンターの指導員による教育研修が行われました。その後、学校開設のための教師採用面接をムザヒル校長が行いました。

今後の予定

- 2011年3月初旬にシター地区を訪問して、学校開設のスケジュール資金等についてソーランギ氏と協議する。3月中には開設の準備を整え4月開校を目指す。

- 学校を拠点とした支援活動を行うため、村の若者の中からソーシャルケースワーカーとして事務局員男女2人を採用する。

- 農民、地主から要望されている支援を検討して、具体的なスケジュールと支援金運用計画を3月中にまとめる。

- 支援活動の具体的実施は、学校の教育活動を通して情報を収集し、農民との信頼の下に行う。ただし、医療活動については学校内に診療室を設け、医者の確保を急ぐ。

<ムザヒル校長からの聞き取り>

学校設立を柱にしたのは以下の3つの理由からです。

1つは、ほとんどの農村では公立学校の立派な建物はあっても、先生が1人で200人あまりの子どもたちを教えているか、あるいは先生がいなくて空き家になっている状態です。そういう状態ですので、支援しようとしている地域の農民、そして小地主も子どもへの初等教育を求めています。

2つめは、アルカイールアカデミーは教育NGOであり、この要望にこたえる事ができます。そして、農民の力になりたいと考えているアルカイールの子どもたちは、村の子どもたちへのインタビューで知った読み書きのできない村の若者、子どもたちのために勉強をみてやりたいと考えています。

3つめには、(このことが最も重要な事なのですが)農民の立場に立ち、長期的な復興支援を継続していくためには、パキスタンの土地所有制下の農民のくらしと小地主との関係の実態を把握しながら進めてゆかねばなりません。農民といっても地主との関係からいってもひと通りではありません(いま分かっている形態は小作、請負、賃労等です)。それは、いきなりの聞き取り調査では知ることができません。なぜなら、具体的な信頼関係の上でなければ、調査という手法は農民にも小地主にも拒否されるか、あるいはそれぞれの訴えをただむやみに聞かされてしまうことになり、建設的な計画を立てることができません。アルカイールが子どもや農民に信頼される教育を学校で展開できれば、学校に通う子どもを通して農民のくらしの実態を知ることができます。具体的なくらしの相談の場にもなるはずです。そして復興への道筋も付けられていくと考えています。

もちろん、緊急的な支援についても対応していく予定です。農民からは具体的な要望がいくつか出されています。例えば、家屋の修復、種もみなどの購入、家畜の購入(働き牛、乳牛等)、井戸のボーリング、耕地に水を引くためのハンドポンプの購入など。これらについては、細々とではありますが今も支援活動を行っている現地NGOがいますので、彼らと協力して支援を行いたいと考えています。

以上のことを実行するために、農村や近郊の支部から人材(先生、ソーシャルワーカー)を募集して学校(当分は空き部屋利用)に活動の拠点を置くつもりです。(当初は地主の下で働く農地管理者でありトラクターの技術者の、空き部屋3部屋ほどを借りて始める予定です。空き家になっている公立学校の使用はいまのところ政府から許可がおりません)

【方針3】

支援カンパ金が使われて無くなってしまえば支援が終わるという支援金の使い道ではなく、農民の生活を改善していく資金を作り出す使い道を農民とともに考えていく。

活動報告

- 2011年1月15日、地主のソ−ランギ氏宅での協議で、ムザヒル氏から、農村の産物をAKBGがカラチ市で販売する等の事業案が提案され、ソーランギ氏もそれに同意しました。農産物を搬送する車の購入などが予定されてはいるが、農産物の特定が未だ決まらず、具体的な活動は行われていません。

- 2011年2月初旬にオルタートレードジャパンの堀田氏より、ゴマ油の生産に関する事業の可能性があるかという問い合わせがありました。シター地区ではゴマも生産していることを伝え、ゴマ油の生産事業の可能性はあると答えました。

今後の予定

- 3月末までにカラチ市で販売できる野菜、果物、家畜などの産物を特定するための市場調査を行なう。販売される産物が特定できれば、事業計画案を作成し、支援金運用計画を立て、搬送のための人員の確保、車の購入などを行う。

| |

|

|

|

経費(ルピー) |

| 2010年 |

10月 |

16・17日 |

被災地訪問(AKBG理事・事務局、JFSA理事長・事務局、生徒4人) |

21,600 |

| |

11月 |

27・28日 |

被災地訪問(ムザヒル校長、AKBG事務局、生徒3人) |

3,610 |

| 2011年 |

1月 |

15・16日 |

被災地訪問(AKBG理事・事務局、JFSA事務局2名、生徒4人) |

17,660 |

| |

|

29・30日 |

被災地訪問(AKBG理事・事務局、JFSA事務局、先生2人、生徒7人) |

20,140 |

| |

2月 |

16・17日 |

被災地訪問(AKBG理事、JFSA事務局・同行者計4人、生徒1人) |

46,700 |

| |

|

|

これまでの費用の合計 |

109,710 |

*1ルピー≒1円

*経費は、車のチャーター代、食費などです。JFSA事務局の派遣費用は、カンパからではなくJFSAの年間計画に基づいた予算から支出しています。

アルカイールアカデミーに110万円を届けています(2010年10月10万円、2011年1月100万円)。

《今後の支援金の運用計画について》

3月中旬にAKBG理事会、JFSA事務局が現地を訪問して、農民・地主と話し合いを行い、支援の方針に沿った支援金の運用計画を決定する。

洪水被災復興支援に参加したアルカイールアカデミーの生徒の感想文

延べ人数19人の生徒たちが現地に赴き、農民とその子どもたちへのインタビューと家屋修復や農作業を手伝いました。その時の感想を3人の生徒に書いてもらいました。

村の子どもにインタビューをするアルカイールアカデミーの生徒 |

○ウマル・ワヒード・ハーン 10年生男子(16歳)

ダドゥー郡シター地区のバッチョンワーンゴード村で、洪水で壊れてしまった農民の家の修復の手伝いをした。そこで感じた村人の暮らしは、私たちカラチ市に住む者と随分違っていた。洪水で食べ物にも困っていたが、畑が広がっていて、カラチ市のようなマフィアなどの争いごともなく平和に見えた。

しかし、村人の知識は少ないように感じた。それは読み書きが出来ないからだと思った。村には学校があったが先生がいなかった。授業を受けることが出来ないために知識も少ないのだと思った。

村の人口は少なく、すべて農民だったけれど、仕事もしないでいる人がいると聞いた。洪水の後、NGOを当てにして仕事をしないのだそうだ。それでは、村人がだめになっていくと思った。彼らに、自分の事は自分で助けるという考えを持つために、教育が必要だと思った。そうすれば、ほかの人も助けるだろうと思う。村の子どもたちに勉強を教えてあげたい。

○ウマル・ワヒード・ハーン 10年生男子(16歳)

ダドゥー郡シター地区のバッチョンワーンゴード村で、洪水で壊れてしまった農民の家の修復の手伝いをした。そこで感じた村人の暮らしは、私たちカラチ市に住む者と随分違っていた。洪水で食べ物にも困っていたが、畑が広がっていて、カラチ市のようなマフィアなどの争いごともなく平和に見えた。

しかし、村人の知識は少ないように感じた。それは読み書きが出来ないからだと思った。村には学校があったが先生がいなかった。授業を受けることが出来ないために知識も少ないのだと思った。

村の人口は少なく、すべて農民だったけれど、仕事もしないでいる人がいると聞いた。洪水の後、NGOを当てにして仕事をしないのだそうだ。それでは、村人がだめになっていくと思った。彼らに、自分の事は自分で助けるという考えを持つために、教育が必要だと思った。そうすれば、ほかの人も助けるだろうと思う。村の子どもたちに勉強を教えてあげたい。

○シャビーナ・アスラム 9年生女子(14歳)

バッチョンワハーンゴード村で感じたことは、ムスタファエリア(アルカイールアカデミーのあるカラチ市のスラム地区)と随分違っていました。村の生活はとても質素な生活でしたが、いいなと感じました。

村の女の子たちにたくさん会って話を聞きました。災害のため、食べること、収穫がゼロになってこの先のことを親が心配していること、先生が洪水の後学校に来なくなったことなどを聞きました。

ひとりの子は、勉強がしたいと思っているが、今の家の状態では学校に行き続けるのは難しいと言っていました。一部の女の子たちは、学校の勉強より縫製や刺繍が好きだとも言っていました。お金になるからだそうです。家事を手伝うということは私たちと一緒ですが、朝早くから日が沈むまで両親と一緒に畑仕事をすると聞いて偉いなと思いました。それは、私がしている工場の仕事よりきつそうだから。

○ムンナ 11年生予備科女子(16歳)

ダドゥー郡の村々に行って感じたことで、最も関心を持ったのは女の子たちの教育がほとんど行われていないということでした。

家の中の仕事はすべて女性たちがしていて、畑の仕事までしていました。そんな女性になる女の子達のために教育が必要です。両親は女の子に教育を与える努力をするべきだと思います。ムザヒル校長先生は、教育は人生を作ると教えてくれました。

私は多くの女性に会いました。ほとんどの女性が学ぶことに興味を持っていました。自分の家を助けるために、畑仕事以外に縫製や刺繍の仕事もしている村の女性達はとても丈夫で勇ましく感じました。そんな人々が住む村も、洪水で受けた損害は大きく、これから先の事が村の人と同じように私も心配です。

|