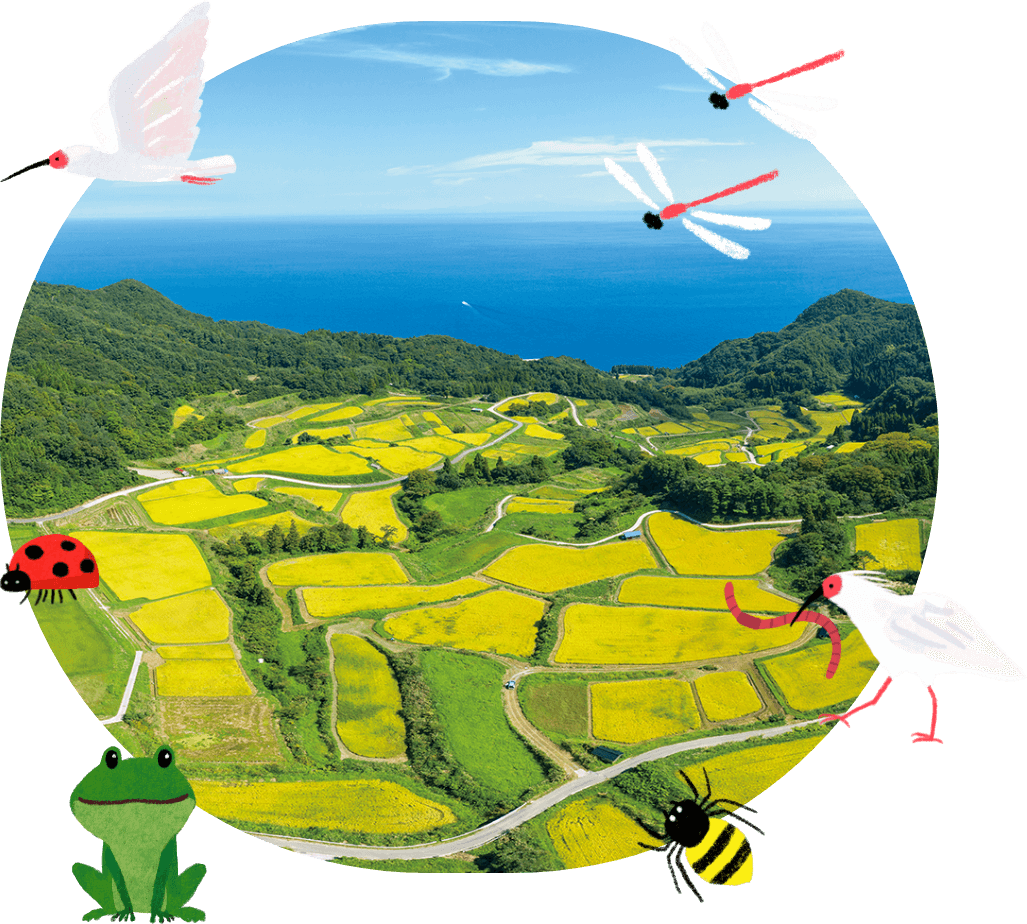

生物多様性の保全・回復

自然との共生を実現する

気候変動や人間活動の影響で、急速に失われている生物多様性。パルシステムでは、自然と共生する豊かな社会の実現に向け、ネイチャーポジティブ(自然再興)に取り組んでいます。

生きものをどう守る?

どう育む?

自然や生きものにできるだけ負担をかけない、未来につながる農業を。パルシステムは、1998年に「農薬削減プログラム」をスタート。以来25年以上の間、産地とともに環境保全型農業に取り組んできました。

土づくりには有機質肥料や堆肥を、土壌の殺菌には太陽熱を、害虫対策には天敵を増やす環境づくりを。化学合成農薬や化学肥料に頼らない農法を実践する産直産地では、さまざまないのちが共存します。

ネイチャーポジティブ(自然再興)の時代へ

いま世界がめざしているのが、2030年のネイチャーポジティブ実現。これは、生物多様性の損失を食い止めるだけではなく、回復軌道にのせることを指します。そのために、2030年までに陸と海の30%以上を保全する「30 by 30」目標が掲げられ、日本でも取り組みが始まっています。

参考=WWFジャパン「生きている地球レポート2022」

環境保全型米作りの成果

環境保全型の米作りを行う田んぼでは、微生物も含めたあらゆる生きものが調和し、豊かな生態系が生み出されます。生産と消費が支え合う「予約登録米」の取り組みも田んぼを守る一助に。パルシステムの産直産地の田んぼにも、多くの生きものが戻ってきました。

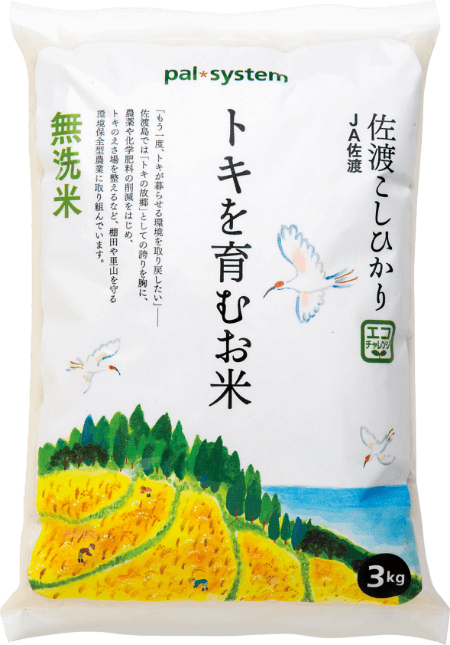

トキを育むお米(エコ・佐渡こしひかり)

もう一度トキが空を舞う風景を取り戻そうと、住民やボランティアも含め、地域ぐるみで環境保全型農業に取り組んだJA佐渡。化学合成農薬や化学肥料の使用を抑え、トキやトキのエサとなる生きものが生息する豊かな田んぼを取り戻した。

コウノトリ育むお米(有機兵庫こしひかり)

コウノトリを保護し、繁殖させ、野生に帰すという世界初の試みに挑戦した兵庫県豊岡市。農薬に頼らない農業の推進や、給食へのコウノトリ米導入など、市民、行政、JAが三位一体となり、コウノトリが舞う風景をよみがえらせた。

有機宮城ひとめぼれ

毎年越冬のため多くのマガンが訪れる、宮城県の蕪栗沼と周辺の水田。水鳥の生息地として国際的に価値がある湿地とされる「ラムサール条約」に登録されている。JA新みやぎはこの地で、環境保全を意識した米作りを続けている。

田んぼの生きもの調査

パルシステムが20年以上前から行っている、田んぼの生きもの調査。環境保全型農業に取り組む産地で、組合員と生産者が一緒になって、あぜや水路、田んぼの生きものを観察します。